公益社団法人大野城市シルバー人材センター定款 公益社団法人大野城市シルバー人材センター定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人大野城市シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。

(事務所)

第2条 センターは、主たる事務所を福岡県大野城市に置く。

(目的)

第3条 センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の

軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるもの

に限る。

次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を

確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な

社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに

寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を

希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)

を希望する高齢者のために、

公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会と業務提携し、職業紹介事業及び労働者派遣事業を行うこと。

(3) 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした

講習を行うこと。

(4) 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び

社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために

必要な事業を行うこと。

(6) その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第2章 会員

(種別)

第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、理事長の承認を得た者。

ア 大野城市に居住する原則として60歳以上の者。

イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、

それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者。

(2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学職経験を有する者で、理事会の承認を得た者。

(3) 賛助会員 大野城市内に住所又は事務所がある個人又は団体であってセンターの目的に賛同し、事業に協力するもので

理事会の承認を得たもの。

(入会)

第6条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を受けなければならない。

2 理事長は、前項の規定により入会を承認したときは、次の理事会においてこれを報告しなければならない。

3 特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければ

ならない。

(会費)

第7条 正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため総会において別に定める会費を支払わなければ

ならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 正会員、特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合にはその資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき。

(3) 1年間以上会費等を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき。

(退会)

第9条 正会員、特別会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び

特別会員の 総数の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の

1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) センターの定款又は規則に違反したとき。

(2) センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(構成)

第12条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 役員の選任又は解任

(2) 役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基準

(3) 役員の賠償責任の免除

(4) 定款の変更

(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(6) 会費及び賛助会費の金額

(7) 会員の除名

(8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(9) 合併

(10) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種別及び開催)

第14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) 正会員及び特別会員総数の10分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が

理事長にあったとき。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の

通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、

開催日の1週間前までに 通知を 発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が書面によって、

議決権を行使することができることと

するときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 総会の議長は当該総会において正会員及び特別会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(定足数)

第18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第19条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員及び特別会員の

総数の過半数が出席し、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

(書面議決等)

第20条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員及び

特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議長、出席した理事長及び副理事長は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)

第22条 センターに次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上10名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理もって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事

とする。

(役員の選任)

第23条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、

その職務を代行する。

4 常務理事は、センターの業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、監事に関する事項は、法人法で定めるところによる。

(任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、

再任を妨げない。

ただし、補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、

再任を妨げない。

ただし、補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者

が就任するまでは、

なおその職務を行わなければならない。

(解任)

第27条 役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員及び特別会員の総数の

半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行なわなければならない。

(報酬等及び費用)

第28条 常勤の役員には報酬を、非常勤の役員には理事会等会議の出席の都度日額報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。

(取引の制限)

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引

(3) センターがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるセンターとその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の免除)

第30条 センターは、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会において、

正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により、

賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第31条 センターに理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規程の制定、変更及び廃止

(3) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職

(6) 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認

(開催)

第33条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の

招集の通知が 発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 法人法が定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 前条第3号による場合は、理事が、前条第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、

その請求があった日から2週間以内の日を 理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、

各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

5 前項に関らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることの

できる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の

理事会の決議があったものとみなすものとする。

ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 財産及び会計

(財産の管理)

第40条 センターの財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。

(事業年度)

第41条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条 センターの事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、

毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。

これを変更する場合も、同様とする。

2 第1項の事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、

毎事業年度の開始の日の前日 までに、行政庁に提出しなければならない。

3 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第43条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、

社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 役員の名簿

(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 前2項の書類は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(長期借入金)

第44条 センターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、

総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の

議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第45条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、

当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第43条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は、第48条の規定を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、

正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に

係る定款の変更 (軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、

行政庁の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第47条 センターは、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、

総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の

3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合

(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する

公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、

センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、

国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第49条 センターが解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、

国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第8章 評議員会

(評議員会)

第50条 理事会の決議により、センターに評議員会を置くことができる。

2 評議員会は、理事長から付議されたセンターの業務の運営に関する事項を審議し、及びこれらに関し必要と認められる事項

を理事長に建議する。

3 評議員会は、必要に応じ理事長が招集する。

4 評議員会は、評議員10名以内をもって構成する。

5 評議員は、高齢者問題について学識経験のある者等のうちから理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

第9章 事務局

(事務局)

第51条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 センターの公告方法は、電子公告により行う。

第11章 雑則

(委任)

第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う

関係法律の 整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、

第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、中牟田 長純及び佐藤 憲八とする。

附 則

この定款は、平成24年5月24日から施行する。

附 則

この定款は、平成25年5月29日から施行する。

附 則

この定款は、平成29年5月26日から施行する。

附 則

この定款は、令和3年5月27日から施行する。

令和6年度事業実施状況 令和6年度事業実施状況

令和6年度事業報告 令和6年度事業報告

概 要

昨年度は、インボイス制度・フリーランス新法の施行等に伴う会員の就業環境の変化、法の基準に基づいた契約方法の見直し、

また物価上昇による消費の抑制、会員の高齢化など厳しい状況にありました。

そのような中、令和6年度は会員入会希望者に対する希望職種アンケートを実施し、会員ニーズの調査・研究に努め、市内にセンターの

入会案内のチラシ、業務案内等のパンフレットを配布することにより会員の拡大・就業の開拓に努めました。

また、介護予防及び日常生活支援を目的とした「訪問型サービスB事業(生活支援)」の実施に伴い、多くの会員に研修会への

参加を呼びかけ受講・就業してもらうなど、高齢者就業支援に努めました。

安全適正就業として、会員の就業中、就業途上及び帰宅途上における事故を防ぐため、安全・適正就業推進委員会による朝礼や

「安全だより」配布による事故防止のための注意喚起、安全就業パトロールによる指導等を実施しました。その結果、

福岡県安全運転管理協議会主催交通事故防止コンクールにおいて、9年連続「最優秀事業所」を受賞いたしました。

大野城市高齢者生きがい創造センターでは、施設使用において新型コロナウイルス等感染予防対策に取り組み、

利用者にご協力をお願いしながら講座等を実施しました。

令和6年度事業実績は、会員の皆様のこれまでの誠意ある就業努力の結果、また市行政をはじめ関係機関のご指導・ご援助及び

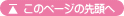

市民の方々の深いご理解とご協力により、受注件数1,213件(前年比46件減)、就業実人員391人(前年比18人増)、

就業延人員42,452人(前年比969人増)、就業率93.5%(前年比5.4%増)、公共事業70,843,900円、民間事業110,340,965円、

独自事業110,900円、合計契約額181,295,765円(前年比108.5%)を上げることができました。

一 雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の確保・提供事業、

社会参加のための支援(公益目的事業)

1 就業開拓提供事業

⑴ 受託事業(一般)

高齢者の社会参加の機会と活力ある地域づくりに寄与するため、地域社会の日常生活に密着した仕事を家庭、事業所、公共団体等より

有償で引き受け、これを会員の能力や希望に応じて請負や委任により提供することで、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進に努めました。

また市の委託業務である日常生活に支援が必要な人を対象に、介護予防を目的とした生活支援事業「訪問型サービスB(生活援助)」

を実施し、行政及び福祉関係団体等の窓口と当センターコーディネーターの連携を密にし、生活支援・日常生活の利便性の向上に努めました。

令和6年度事業実績

就業実人員389人

就業延人員42,362人日

就業率93.1%

契約金額181,184,865円(主な就業分野)

(主な就業分野)

公園内の除草・清掃作業、自転車等置場の整理・管理、空き家管理等

剪定、除草作業、空き地等の草刈り業務、事業所・施設の日常清掃

大工・左官仕事、襖・障子・網戸はり

高齢者・病弱者等を対象として、身の回りの世話や外出の付き添い等の福祉サービス

子どもの送迎・見守り、留守番、産前産後のお手伝い、子育て中の家事援助等の育児支援サービス

地域のサポートが必要な人に対する介護予防・日常生活支援サービス

⑵ 受託事業

① 大野城市指定ごみ袋等販売代行として、環境にやさしい都市の実現に向けた省エネルギー対策等の地球温暖化防止や

ごみ減量・リサイクルなど環境保全に努めました。

② 大野城市高齢者生きがい創造センター指定管理事業として、市内60歳以上の方を対象とした「初心者の楽しむ陶芸講座」

「シニア向けスマホ教室」「はじめて学ぶ介護予防・日常生活担い手養成講座」などを開催し、

延べ6,055人(前年比657人増)の方が施設を利用されました。

⑶ 独自事業

「刃物研ぎ」を行いました。

就業実人員2人

就業延人員90人日

就業率100.0%

契約金額110,900円

二 雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の確保・提供事業、

社会参加のための支援(公益目的事業)

1 労働者派遣事業

地域社会における就業ニーズと高齢者が求める就業形態の多様化に応えるため、請負・委任にそぐわない就業を派遣事業として

提供しました。

実績は5件契約し、契約金額は8,199,872円を上げることができました。

令和6年度実績

就業実人員25人

就業延人員1,447人日

就業率6.0%

契約金額8,199,872円

(主な就業分野)

総合公園の草刈等作業、アウトドア用品の補修作業、園児の保育補助、部品洗浄、病院内における補助業務

三 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するための普及啓発、情報提供、研修・講習、相談・助言等(公益目的事業)

1 普及啓発活動

⑴ 広報活動

① 高齢者世帯に「会員募集」のチラシのポスティングを年4回実施、新規会員の入会促進に努めました。

② 大野城まどかフェスティバルに参加し、シルバー人材センター事業の普及啓発活動を行いました。

③ センターの活動状況や仕事の利用案内、研修会等を主な記事とした、会報「シルバーだより大文字」の発行、

ホームページへの掲載など、普及啓発促進に努めました。

⑵ 社会参加活動

地域貢献を図るため、「おおの山城大文字まつり」の時期に、会場清掃等のボランティア活動を実施しました。

2 安全・適正就業推進事業

⑴ 安全就業対策

福岡県安全運転管理協議会主催第43回交通事故防止コンクールにおいて「最優秀事業所」を受賞しました。

今年度の事故発生状況は傷害事故7件(前年度11件)、賠償事故5件(前年度10件)、合計12件(前年度21件)の事故が発生しました。

① 会員の安全就業は「安全は全てに優先する」の基本認識のもと、就業前に柔軟体操を実施し、毎月第1月曜日の朝礼において、

県連合会等の安全就業ニュースを記載した「安全だより」を配布し、安全就業を呼びかけ、毎週月曜日に事故防止について注意喚起を行い、

また就業前のミーティングを実施し、会員の安全就業に対する自己管理意識の高揚に努めました。

② 安全・適正就業推進委員会による機材器具点検の実施、また就業現場の巡回パトロールを実施し、

「安全就業チェック表」を活用した就業現場の作業環境状況確認や安全保護具の着用確認を行い、注意・指導を行うなど、

安全就業の徹底に努めました。

③ 市保健師に依頼し、血圧測定を実施し、最新の健康状態を把握するとともに、健康管理意識の高揚に努めました。

⑵ 適正就業の徹底

適正受注と適正就業は、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な就業」について、ローテーション就業又は

ワークシェアリング就業の促進を図り、会員の就業の適正化に努めました。

3 相談事業

⑴ 入会説明会の実施

入会を希望する地域の高齢者を対象に毎月2回入会説明会及び南地区入会説明会を3回実施しました。

説明会参加者は男性90人、女性51人、合計141人で、その内入会者は男性47人、女性21人、合計68人の方が入会され、

入会率は48.2%となりました。未就業会員には毎月1回未就業相談日を実施し、就業意向・希望職種の変更等の要望を聞き、

就業拡大に努めました。

⑵ 大野城市高齢者生きがい創造センター指定管理者として、高齢者の就業に関する情報の収集・提供及び相談を行いました。

4 研修・講習事業

⑴ 剪定、機械除草作業における安全就業研修をそれぞれ1回実施し、会員の確保と受注の拡大、

就業会員の技能・技術の向上や安全就業に努めました。

⑵ 接遇研修会を開催し35名が参加、発注者や市民等と接する心構えを取得し、会員としての資質向上に努めました。

⑶ 「訪問型サービスB事業(生活支援)」の実施等に伴い、認知症サポーター養成講座に23人受講、

大野城市高齢者生きがい創造センター指定管理講習介護予防講座に6人受講、(公社)福岡県シルバー人材センター連合会主催の

高齢者活躍人材育成事業講習(2講習)に28人が受講し、人材の育成と就業の拡大に努めました。

⑷ 子育て・福祉・家事援助サービス就業会員に対し、清掃講習1回16人参加し、発注者の要望にできる限り対応できるよう、

知識・就業に対する心構え等を研修して、資質の向上に努めました。

⑸ 「スマホ講座」を開催し、会員等にインターネット環境に慣れ親しんでもらい、デジタル化の推進に努めました。

5 調査・研究

会員の就業機会確保に対応するため、新入会員の希望職種等アンケート調査を実施し、新規職種開拓のための調査・研究を行いました。

また、センターホームページでの求人情報を掲載・公開し、会員の就業機会提供の拡大に努めました。

6 財政基盤の確保

(公社)大野城市シルバー人材センター第3次中長期経営計画に基づき、企業努力をして、事業の発展、安定した財政運営に努めました。

7 事務局体制の充実

センター事業を円滑に運営するために、職員の役割分担及び事務分掌を見直し、事務処理の簡素化・効率化に努めました。

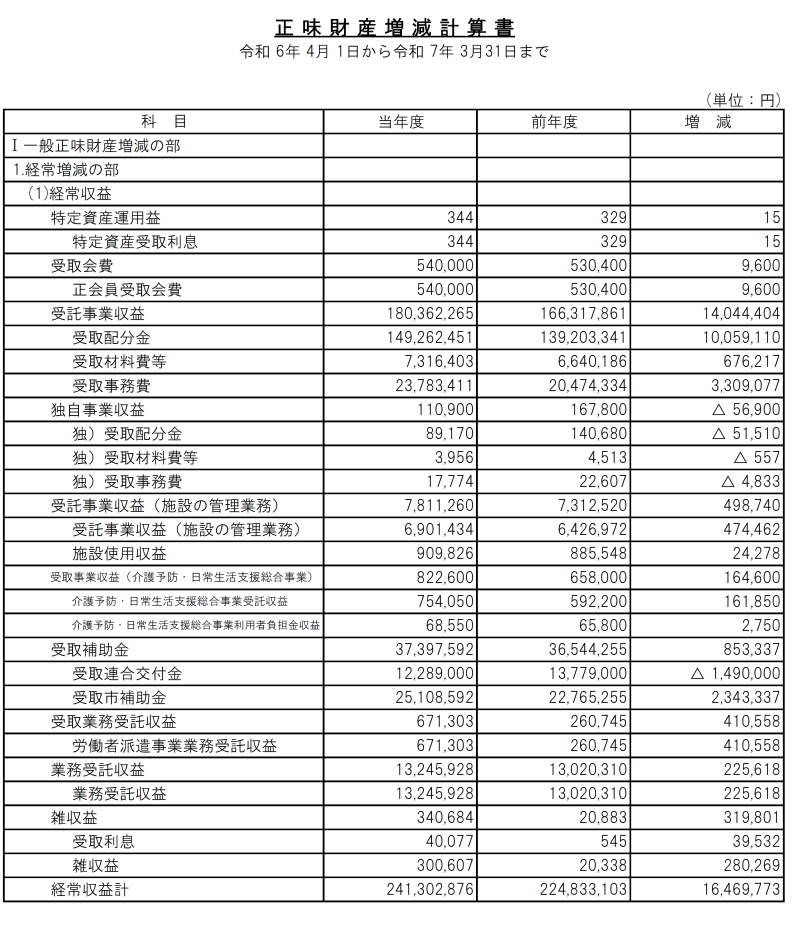

令和6年度正味財産増減計算書 令和6年度正味財産増減計算書

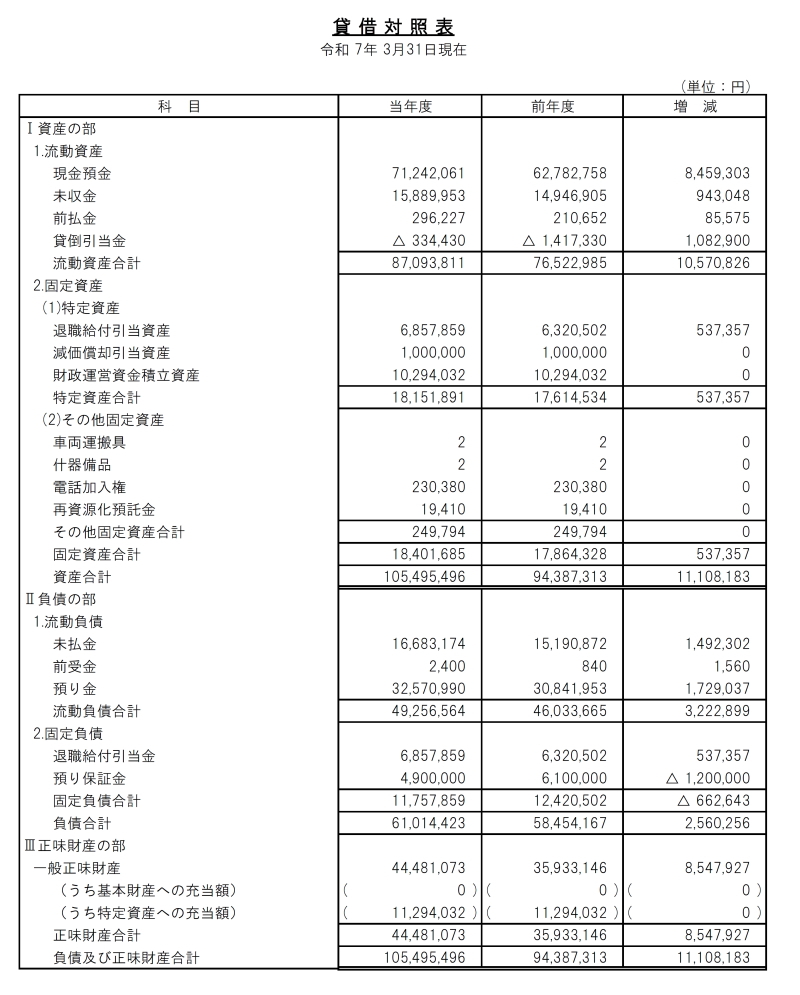

令和6年度貸借対照表 令和6年度貸借対照表

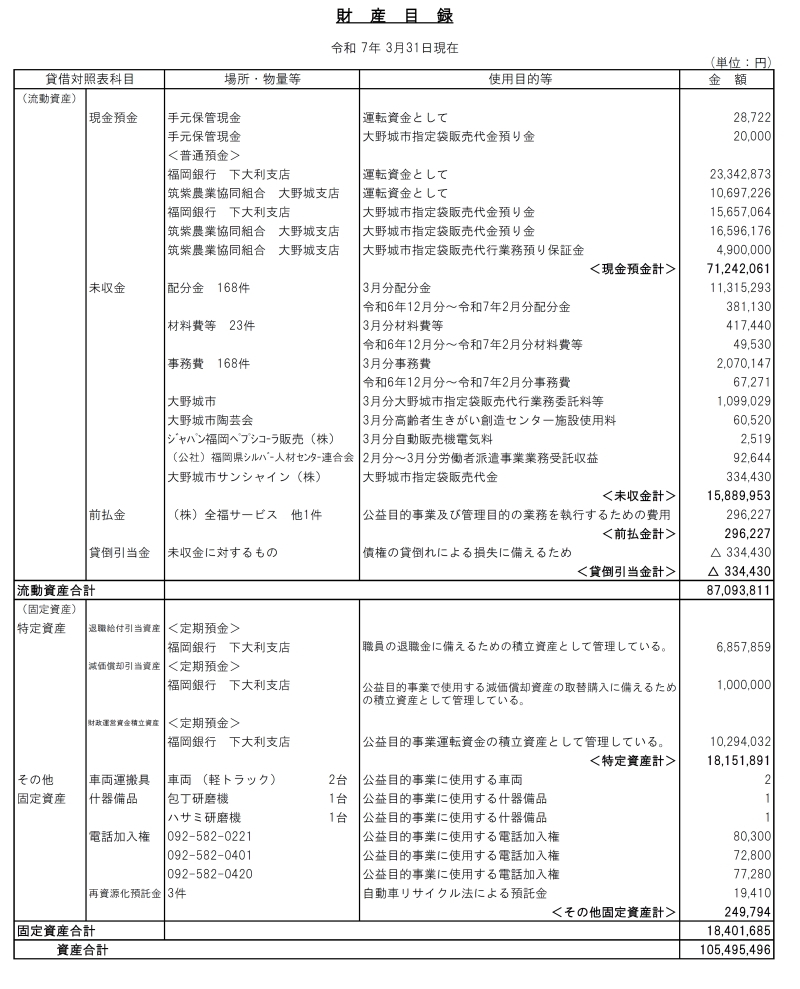

令和6年財産目録 令和6年財産目録

令和7年度役員名簿 令和7年度役員名簿

| 理事長(代表理事) |

佐藤 義廣 |

| 副理事長(代表理事) |

西迫 昌一 |

| 常務理事 |

瀬利 佳宏 |

| 理事 |

井上 周二 |

| 理事 |

岡本 勇 |

| 理事 |

清藤 一美 |

| 理事 |

西島 安代 |

| 理事 |

柳原 修作 |

| 理事 |

吉川 重利 |

| 理事 |

橋川 美加 |

| 理事 |

花田 稔之 |

| 理事 |

橋元 啓樹 |

|